Ernst Janning: “Juiz Haywood ... eu pedi que viesse para lhe dizer...aquelas pessoas, milhões de pessoas ... eu não sabia que aquilo ia acontecer...acredite em mim, o senhor deve acreditar em mim!”

Juiz Dan Haywood: “Herr Janning, começou a acontecer na primeira vez em que o senhor sentenciou à morte um homem que sabia ser inocente”

(A partir de 6:00 min)

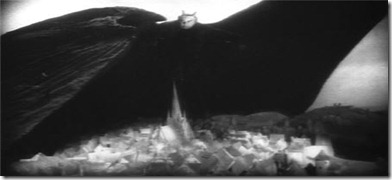

O diálogo da epígrafe é o final de Julgamento em Nuremberg, filme de 1961 de Stanley Kramer. Ernst Janning é o juiz condenado por crimes contra a humanidade porque aplicou as leis desumanas do III Reich. “Aquelas pessoas, milhões de pessoas” eram as vítimas do genocídio nazista. Dan Haywood, um dos juízes de Nuremberg. O filme foi livremente inspirado em fatos reais (o chamado “julgamento dos juízes” em Nuremberg, 1947). Já sentenciado, o criminoso nazista pede a visita do juiz porque quer, pelo menos, o seu respeito. Recebe essa dura condenação moral.

Na esfera pública ninguém é inimputável.

A barbárie nazista foi possível porque havia uma estrutura constituída por (aparentemente) insignificantes decisões burocráticas, atos de defensores da lei, ordens cumpridas cegamente e decisões de juízes aplicando leis patológicas que consideravam parte do povo como sub-humano. Foi possível porque havia um senso comum: opiniões, crenças e convicções "filosóficas".

Isto tudo vai constituindo o tecido social da convencionalidade: se “todo mundo” pensa e age assim, então está correto. Muitos dos que tinham juízo crítico suficiente para perceber a infâmia não possuíam a coragem moral para enfrentar a força da convencionalidade, o que quase sempre implica prejuízo aos próprios interesses.

O que o juiz de Nuremberg diz ao juiz aplicador das leis nazistas pode ser expresso mais ou menos da seguinte forma: “o senhor não estava em Auschwitz colocando gente em fornos crematórios, mas não pode alegar inocência. Suas sentenças, mesmo atingindo poucos indivíduos, violaram direitos básicos e reforçaram a convicção de que milhões de pessoas, por sua etnia, eram inferiores e não tinham o mesmo direito à vida que os demais.”

O psicanalista Contardo Caligaris publicou em sua coluna da Folha de São Paulo artigo em que aborda o tema da tortura a propósito do filme de Kathryn Bigelow, A Hora mais Escura. Se uma criança foi sequestrada, dizia ele, está em um lugar com pouco ar e você prendeu o sequestrador, que não diz a localização e não existe ainda o soro da verdade, o que você faz? Conclui que, sendo a tortura eficaz, pode ser moralmente justificável em certas ocasiões.

Na armadilha de Caligaris tercius non datur: ou somos torturadores ou somos assassinos de bebês. O paradoxo cerebrino nos condena de qualquer forma à iniquidade.

Vladimir Safatle respondeu na mesma Folha de São Paulo. Denunciou o “paradoxo moral de laboratório”, que pressupõe condições sobre as quais jamais poderá haver controle. O sujeito tem que saber algo sobre a bomba, não há hipótese de ter pego a pessoa errada, o torturado certamente falará antes de morrer, etc. (Safatle gostaria de saber que existe um processo em curso no foro criminal de São Paulo parecido com o dilema proposto por Caligaris. Uma pessoa foi torturada para dizer onde estava uma vítima de sequestro. Mas o torturado nada tinha a ver com o sequestro...). Safatle afirma que enunciar um paradoxo desses nunca pode ser considerado neutro. Quem nega o Holocausto não o faz desinteressadamente. A negação importa para a sua visão do mundo e tem consequências.

O jurista Pedro Estevam Serrano lamentou, em texto publicado na Carta Capital, que mesmo em sociedades democráticas o debate possa ser tomado por psicopatias, pela ausência de senso moral, pela admissão do que é tido como mal sem culpas ou vergonhas. Afirmou Serrano que dissociar a tortura como método investigativo do juízo moral a seu respeito é manifestação de uma racionalidade psicopática. Um tal debate implica criar âmbitos de aceitação da prática. Em outros termos, concede razoabilidade a prática que somente pode receber absoluta reprovação moral.

Marcelo Coelho, também na Folha, trouxe uma observação que tem a ver com o que Serrano denominou de “âmbito de aceitação da prática: “se eu começar a assistir a muitos filmes em que o herói é um torturador eficiente e simpático, também vou acreditar que a tortura funciona”.

Safatle, Serrano e Coelho, cada um a seu modo, reproduzem um dos sentidos implícitos na resposta do juiz de Nuremberg ao juiz do III Reich. Na esfera pública as coisas não se perdem e também não é verdade que verba volant. Cada conduta e cada palavra são irradiadas em alguma dimensão e não raro como os círculos concêntricos que se formam quando um objeto cai na água e o círculo seguinte é maior que o anterior. Uma engrenagem somente se move se cada uma de suas pequenas peças se movimenta na mesma direção: um artigo de um prestigiado psicanalista dizendo que a tortura, sendo funcional, pode ser legítima; um filme que mostra o policial justiceiro enfiando sacos de plástico na cabeça de criminosos; outro filme que diz às pessoas que o sórdido terrorista Bin Laden foi localizado graças aos afogamentos em Guantanamo. Sempre situações em que a tortura está do lado do "bem" e em que se joga para provocar empatia com o torturador.

A tortura torna-se, assim, com uma contribuição aqui, outra ali, senso comum para uma parte do universo social e ganha a força tremenda da convencionalidade. Para uma outra parte, desliza para uma mera questão de ponto de vista. Você pode ser a favor ou contra a tortura do mesmo modo como é, digamos, a favor ou contra o parlamentarismo. Um tortura para salvar bebês. Outro, como agente do Estado, para defender a sociedade dos criminosos. Comentaristas de internet, após ler o artigo de Caligaris, assistir Tropa de Elite ou o filme de Bigelow se veem legitimados para escrever pérolas como “bandido bom é bandido morto” e “direitos humanos são para humanos direitos”.

No lado mais sombrio disso, um fato da convencionalidade está pronto para ser capturado como “verdade”, como ocorreu na apropriação nazista do romantismo filosófico do volkisch de Fichte. O historiador Robert Gellately em Apoiando Hitler – Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista mostra a aplicação do conceito de volkisch (aproximadamente “poder do povo”) no processo penal nazista. Todas as garantias iluministas de proteção do indivíduo e limitação da ação do Estado desapareceram. Um senso comum insano alimentado pelo establishment nazista foi elevado à condição de verdade moral e jurídica. A vontade e o que se alegava ser o interesse do povo passaram a ser os juízes absolutos do certo e do errado.

Este romantismo jusfilosófico não está exatamente longe de nós. Em trabalho inédito, Patrick Mariano transcreve voto do ex-ministro do STF Ayres Brito: “a decisão há de estar permeada de fatos ocorridos na sociedade. A expectativa social em torno da decisão judicial é um elemento a ser considerado. O juiz não pode decidir de costas para a sociedade”.

Caligaris fez uma tréplica aos seus críticos. Considero que seu primeiro texto recebeu as críticas necessárias e não me deteria nessa polêmica se a tréplica não contivesse distorções e graves problemas de informação. Afirmou então que as certezas morais são pueris e defendeu sua proposta de dilema invocando a autoridade de Lawrence Kohlberg, e com uma certa dose de arrogância observou: “sugestão: antes de falar de dilemas, ler as obras principais de Lawrence Kohlberg.”

Bem, eu leio Kohlberg há muitos anos. O problema da tréplica é que o Kohlberg que Caligaris apresenta ao leitor brasileiro é um que não existe. Mais do que distorcido, está invertido. Nada mais longe de Kohlberg do que dizer que as certezas morais são pueris.

Caligaris afirma que que tanto para ele quanto para Kohlberg “escolher pelo foro íntimo é sempre mais moral do que escolher por obediência a uma cartilha”. E adiante: “um sujeito concreto não tem os direitos humanos cravados no peito pelo dedo divino; se ele for contra a tortura, será porque seu pai foi torturado ou porque seu pai foi um torturador, porque seu colega do primário arrancava as asas das moscas (...) ou porque ele foi torturado pelo pai...”

Em síntese: as escolhas morais são relativas e subjetivas (“foro íntimo”) e suas causas decorrem de experiências pessoais. As escolhas morais são uma contingência da vida e nós outros, que reprovamos, por exemplo, a tortura, jamais o fazemos por uma visão de mundo autônoma, racional e por força de uma consciência livre.

Evidentemente Caligaris tem todo direito de defender esse ponto de vista. Mas nenhum direito de dizer que Kohlberg tem algo a ver com isso.

Lawrence Kohlberg foi um psicólogo americano, acadêmico e pesquisador do desenvolvimento moral. Seu trabalho teve enorme repercussão mas permanece ignorado por aqui. Habermas, por exemplo, dialogou com Kohlberg e utilizou sua pesquisa. Os pesquisadores que o conhecem no Brasil em geral tomam conhecimento de seu trabalho apenas por Habermas. Nenhuma de suas obras foi traduzida para o português. Uma busca no “dedalus” da USP mostra não existir em qualquer das bibliotecas da Universidade os dois livros básicos do pesquisador, The Philosophy of Moral Development e The Psicology of Moral Development, ainda que aparecendo em trabalhos esparsos como referência. Uma pena para nós.

Kohlberg fez pesquisas transculturais (EUA, América Central, Ásia, etc) e longitudinais (acompanhamento do mesmo indivíduo em momentos diferentes de sua vida). Ele e sua equipe entrevistavam as pessoas apresentando um dilema, que denominou de Dilema de Heinz. A mulher de Heinz (não o filho, como diz Caligaris) está com um tipo muito grave de câncer. Há uma droga que pode salvá-la, mas o farmacêutico cobra 10 vezes o preço real. Heinz pede dinheiro para as pessoas e consegue metade. O farmacêutico não aceita metade e nem permite que Heinz pague depois a outra parte. Desesperado, Heinz invade a farmácia e pega a droga.

Kohlberg perguntava às pessoas se Heinz agiu corretamente. Concluiu com base nas respostas que existia um padrão universal de desenvolvimento moral. Esse padrão se apresentava em três níveis, cada um deles dividido em dois estágios: nível pré-convencional (com estágio 1, orientação para a obediência e receio da punição e estágio 2, instrumental); nível convencional (estágio 3, orientação em face das relações intersubjetivas e estágio 4, orientação para a lei e ordem); nível pós-convencional (estágio 5, orientação para o contrato social e prioridade dos direitos e estágio 6, princípios éticos universais).

Kohlberg afirmava que o que caracteriza cada nível não é a regra concreta (apropriar-se da droga ou não), mas o modo de raciocinar.

No nível convencional, por exemplo, a pessoa usa juízos do tipo “as pessoas vão dizer que Heinz não gosta da mulher e pensar mal dele se não pegar a droga” ou “ele não deve roubar porque é contra a lei”.

No nível pós-convencional os juízos são diferentes. No estágio 5 não se considera a lei e a ordem, e o juízo pode ser do tipo “a mulher de Heinz tem direito à vida mesmo que a lei seja violada”; no estágio 6 raciocina-se de acordo com princípios éticos universais (regra de ouro, imperativo categórico, dignidade da pessoa humana). Este último é o estágio máximo de desenvolvimento moral.

Tanto no estágio mais baixo quanto no estágio mais avançado a pessoa pode responder que era certo pegar a droga, mas os motivos são diferentes. No estágio 1, se ela não vai sofrer consequências físicas, como a prisão, está certo invadir a farmácia; no estágio 6 está certo pelo valor da vida e pela dignidade humana.

Para maior clareza quanto ao último estágio vejamos o que diz Kohlberg: “o certo é definido por decisão da consciência de acordo com princípios acolhidos pelo sujeito em decorrência da abrangência lógica, universalidade e consistência. Esses princípios são abstratos e éticos (Regra de Ouro, imperativo categórico); eles não são regras concretas como os Dez Mandamentos. No fundo são os princípios universais de justiça, reciprocidade e igualdade dos direitos humanos, e de respeito pela dignidade dos seres humanos como indivíduos” (The Philosophy of Moral Development, p. 19).

Raras são as pessoas que atingem o estágio 6. O desenvolvimento se dá estágio por estágio, não há saltos e na grande maioria das vezes o indivíduo estaciona em um estágio igual ou inferior ao 5. Mas todos seriam capazes de atingir os estágios superiores porque esse desenvolvimento é uma estrutura da razão. O juízo não implica necessariamente a conduta correspondente, mas é requisito para ela.

Os dilemas podem ajudar a sofisticar os juízos morais dentro dessa estrutura, não aleatoriamente em função do “foro íntimo” ou das experiências de infância.

Não se trata, pois, para Kohlberg, de relativismo e subjetividade. As pessoas nos estágios máximos tem certezas morais, objetivas e universais, e essas certezas se expressam não por regras concretas, mas pela modo do juízo, de acordo com formas clássicas de moralidade: regra de ouro, imperativo categórico ou o valor absoluto da dignidade humana As regras concretas aparecem logicamente subordinadas à forma universal do juízo moral. A pessoa não conclui que torturar é errado porque alguém disse isso ou porque está nos Dez Mandamentos. Conclui que torturar é errado ou porque a dignidade humana é um valor universal, ou porque se coloca no lugar da pessoa, ou porque é seu dever como ser dotado de razão e consciência defender a vida e a integridade das pessoas. Não porque seu pai era torturador ou foi torturado ou porque seu amigo arrancava asas das moscas, como diz Caligaris.

Em síntese: o desenvolvimento da moralidade tem uma estrutura racional que culmina com princípios éticos universais.

Nenhum dos críticos de Caligaris caiu, claro, na armadilha de entrar no dilema, o que lhes conferiu o status da pós-convencionalidade de Kohlberg: recusaram a cilada porque ela conduziria ao fortalecimento de setores retrógrados da sociedade e contribuiria para enfraquecer o respeito à vida, à integridade física e psíquica dos seres humanos.

Afinal de contas, induzir as pessoas a dizer que torturariam em um país que ainda convive com as consequências da tortura praticada durante a ditadura militar, que convive com a tortura como um fato cotidiano das delegacias de polícia, em um tempo em que a maior potência do planeta incorpora ao seu ordenamento jurídico a possibilidade da tortura, serve a quem? Na verdade, pueril seria entrar no dilema proposto.

As pessoas que tem certezas morais, como a dignidade humana, não são tolas.